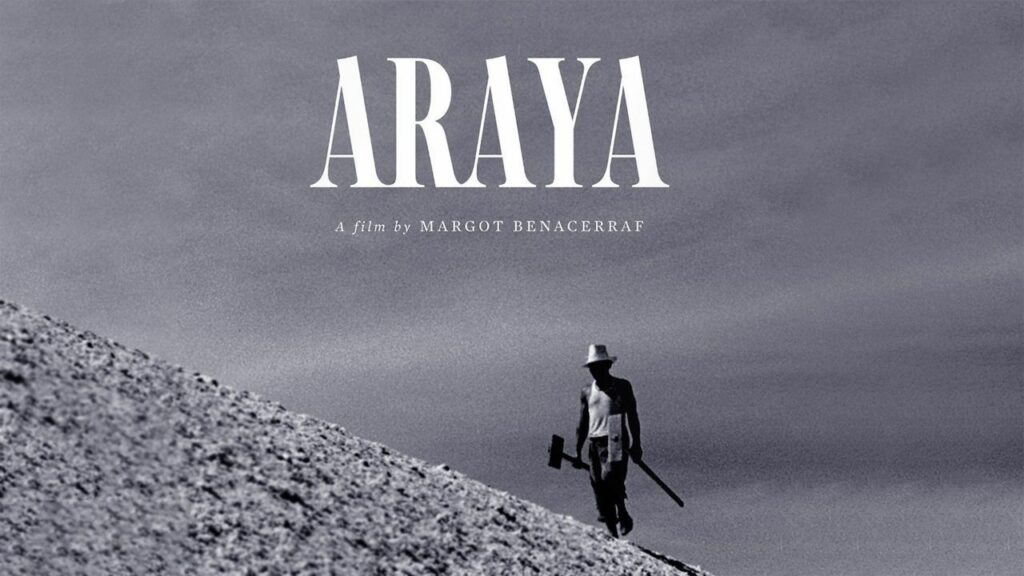

Araya, l’exploit du cinéma vénézuélien à Cannes

Ángel Ricardo Gómez

Six décennies après la remise du prix à Araya sur la Côte d’Azur, sa réalisatrice Margot Benacerraf se souvient de ce qui a motivé ce film, de sa production et du tournant qu’il a marqué dans sa carrière et dans l’histoire du cinéma latino-américain.

Année 1959. Au Venezuela, Rómulo Betancourt accède à la présidence après avoir remporté les élections du 7 décembre 1958. Il devient ainsi le premier président de l’ère démocratique inaugurée après le départ du pouvoir de Marcos Pérez Jiménez le 23 janvier 1958.

En France, le Festival de Cannes annonçait son palmarès le 15 mai : la Palme d’or du meilleur film était décernée à Orfeu Negro de Marcel Camus. François Truffaut était récompensé comme meilleur réalisateur pour Les 400 coups, film qui remportait également le prix OCIC. Nazarin de Luis Buñuel remportait le prix international. Et Araya, de la vénézuélienne Margot Benacerraf, a été acclamé par les spécialistes qui lui ont décerné le Grand Prix de la Critique internationale (Fipresci), ex-aequo avec Hiroshima mon amour (Alain Resnais), et le Prix de la Commission technique supérieure, « pour le style photographique des images qui met en valeur la qualité de l’ambiance sonore ».

À une époque où il n’existait aucun soutien officiel à la réalisation cinématographique, ni organisme régissant le cinéma, et encore moins une tradition vénézuélienne de femmes réalisatrices, Margot Benacerraf s’impose en Europe et surprend, avec une œuvre qualifiée de poétique. « Soixante ans ont passé et les gens n’ont toujours pas compris qu’Araya n’est pas un documentaire mais un récit poétique, tel qu’il a été accepté à Cannes… Je n’ai rien contre le documentaire, je l’ai toujours défendu, mais c’est un genre qui vous limite d’une certaine manière, et Araya est une tentative de transcender le documentaire. Araya, sous son apparente simplicité, est une chose très compliquée car tout en cohabitant et en utilisant les codes du néoréalisme italien, il me donne une liberté en tant que réalisatrice », commente la cinéaste et gestionnaire culturelle, née en 1926.

Benacerraf, d’origine juive séfarade, avait déjà commencé à s’ouvrir des portes sur la scène internationale avec son documentaire Reverón (1952), qui remporte un grand succès au Festival de Berlin (juin 1953) et au Festival d’Édimbourg (août 1953) ; Il est projeté à la Cinémathèque française et à la Cinémathèque belge du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, puis sélectionné en novembre 1953 par l’Association française des critiques de cinéma et de télévision pour l’inauguration de la salle de cinéma d’art et d’essai du Studio de l’Étoile à Paris, avec des diffusions spéciales à la télévision française et allemande.

Araya arrive à la dernière minute à Cannes et laisse beaucoup de gens bouche bée, obtenant l’approbation unanime de la critique internationale. « En 1959, nous étions en phase de post-production (synchronisation, montage), et un producteur français a été tellement enthousiasmé par le film qu’il m’a dit qu’il voulait en être le coproducteur. Il a alors parlé d’Araya au Festival de Cannes, où il était très difficile d’y accéder, et on lui a répondu que si le film était prêt et doublé ou sous-titré en français, il serait soumis à un vote lors d’une sorte de comité de sélection. Au début, il y avait beaucoup de doutes, car c’était un film vénézuélien, un pays très lointain pour eux, qui ne comptait aucun acteur connu à leurs yeux. Bref, il y a eu un premier moment de difficulté, mais quand ils ont vu le film, la seule chose qui manquait était le texte, et je l’ai fait tout de suite avec Laurent Terzieff, un acteur français qui a immédiatement fait l’enregistrement… Imaginez la surprise quand, à deux jours de la clôture du Festival, la presse a commencé à dire que l’apparition d’Araya avait tout changé et qu’on lui avait décerné le prix suprême. Les gens étaient bouleversés », se souvient Benacerraf.

En effet, la cinéaste a suscité de nombreuses réactions positives et a fini par être considérée comme la représentante en Amérique latine de la Nouvelle Vague, menée en Europe par des réalisateurs tels que Claude Chabrol, Jean-Luc Godard et François Truffaut. « (Araya) est le premier long métrage de Margot Benacerraf, une cinéaste d’une trentaine d’années qui a étudié à Paris et qui nous montre que la Nouvelle Vague dont on parle tant est également arrivée en Amérique du Sud », a écrit Ugo Casiraghi dans L’Unita-Italia. « La beauté des images d’Araya, la lenteur concentrée de son développement et la sensibilité de la musique de Guy Bernard font de cette fresque, composée comme un hommage et comme une requête, une œuvre de grande qualité », a écrit Henry Magnan dans Les Spectacles de Paris. « Tôt ou tard, j’en suis sûr, Araya s’imposera comme une grande œuvre auprès du public qui aime et comprend le cinéma », a déclaré Georges Sadoul dans Les Lettres Françaises. « Araya est un long poème sur le sel, son travail et l’effort… Ses images sont d’une beauté tragique », a publié le journal Libération.

Le président du Venezuela, Rómulo Betancourt lui-même lui envoya une lettre dans laquelle il écrivait : « Recevez mes félicitations, en tant que Vénézuélien et président de la République, pour le succès mérité remporté lors du récent Festival grâce à la présentation de ce document poignant sur la réalité vénézuélienne qui, par son austère véracité, non dénuée d’une pure beauté, a su impressionner un public aussi exigeant. Je crois sincèrement que des œuvres comme la vôtre constituent une propagande évidente et positive pour la compréhension de notre pays sur la scène internationale ».

Un conte de Noël

Margot Benacerraf produirait avec Miguel Otero Silva la version cinématographique de Casas Muertas (1955). Elle allait même se rendre au Mexique pour chercher une coproduction, mais l’auteur décide de commencer ce qui allait être son troisième roman, Oficina Nro. 1. « J’avais très envie de travailler et j’ai dit : « Pendant que Miguel fait ses recherches, je vais chercher un autre sujet ». Et j’ai eu l’idée d’un projet intitulé Tríptico de Navidad, qui comprenait trois contes se déroulant à Noël dans trois régions du Venezuela : les plaines, les Andes et la côte. Il me manquait l’ambiance de la côte, mais je ne voulais pas tourner dans un endroit avec des palmiers et du soleil, alors j’ai commencé à chercher un autre lieu. Un jour, j’ai vu dans un magazine des pyramides de sel qui m’ont beaucoup impressionnée. J’ai interrogé les gens, mais personne ne savait où elles se trouvaient, jusqu’à ce que je finisse par le découvrir : il fallait aller à Cumaná pour y arriver. On m’a dit : « Tu attends un ferry qui transporte de la nourriture, des bananes et d’autres choses. On ne sait pas quel jour il arrive. » Je suis donc partie pour Araya en ferry un après-midi, après deux jours d’attente. Quand je suis arrivée, c’était l’heure où le soleil est le plus bas : les murs du château se reflétaient, c’était impressionnant ! », raconte l’artiste, tandis que ses yeux semblent refléter à nouveau la dorure sur les ruines de l’ancienne forteresse qui protégeait la saline, dans cet environnement désolé et inhospitalier.

« Un jour, des hommes ont débarqué sur ces terres arides, où rien ne poussait, où tout n’était que désolation, vent et soleil. Ils ont appelé ces terres Araya », raconte José Ignacio Cabrujas au début du film dans la version espagnole. Les images et la musique plongent le spectateur dans une atmosphère presque onirique et primitive, où une vérité se dévoile peu à peu. Araya est la métaphore de la réalité sud-américaine où la main de l’homme, celle du conquérant et celle de l’indigène, transforme le paysage, pour le meilleur ou pour le pire, à la recherche du profit personnel.

La réalisatrice choisit des personnages de la péninsule, membres de trois familles, sauniers et pêcheurs, de différents villages, Manicuare, Araya et El Rincón. Pendant une journée, elle dépeint le quotidien de ces personnes, transformant en art la simplicité de leurs vies. Les séquences dans lesquelles les sauniers construisent les pyramides, le processus de salage du poisson avec les mouvements rythmés des hommes pulvérisant le sel avec des bâtons, ou la scène de la grand-mère avec sa petite-fille apportant des coquillages (au lieu de fleurs) au cimetière local sont particulièrement belles.

À la fin de l’année 1957, Margot Benacerraf a consulté toute la documentation historique existante dans les archives dites « Archivos de Indias » de Séville, Madrid et Amsterdam sur les salines d’Araya, et a étudié attentivement l’environnement et le mode de vie des habitants de cette ancienne saline située sur une péninsule au nord-est du Venezuela, qui, cinq siècles après son occupation par les Espagnols, continuait d’être exploitée à la main. « J’ai eu la chance de filmer à cheval, comme si j’étais arrivée avec la Conquête, de passer par un travail manuel et un quotidien qui se répétait depuis 500 ans, avec une vie très simple, mais très spéciale, jusqu’à l’arrivée des machines qui industrialisent cette région du Venezuela, mais ne tiennent pas compte du facteur humain », explique la cinéaste.

« Gestes du sel. / Roue du sel du temps qui ne s’arrête jamais. / Or blanc de la mer. / Sel lavé par la sueur des hommes. / Sel des sauniers. / Cristal dur du vent », récite le scénario du film tout en montrant les chorégraphies des hommes soulevant les imposantes pyramides de sel.

Araya apporte une grande satisfaction à Margot Benacerraf, mais aussi une maladie qui l’empêche de profiter pleinement des fruits de son succès. Diagnostiquée avec la dengue, la cinéaste termine le film avec de la fièvre, puis, convalescente, elle doit rester au moins un an à l’écart des offres qui lui sont faites à la suite du prix remporté à Cannes. Les temps difficiles que traversait l’industrie cinématographique ne lui ont pas permis de concrétiser bon nombre des propositions qui lui ont été faites. De plus, vers 1965, elle reçoit une offre qui l’éloigne d’une carrière cinématographique en Europe pour lui ouvrir une brèche au Venezuela en tant que responsable culturelle.

Grande amie de Mariano Picón Salas, elle reçut un télégramme daté du 1er janvier 1965, à 23 heures, dans lequel elle était invitée à participer au tout nouvel Institut national de la culture et des beaux-arts (Inciba) aux côtés d’autres créateurs tels que Miguel Otero Silva et Alejandro Otero. « J’étais installée à Paris depuis environ sept ans et j’ai vraiment pensé à refuser : au Venezuela, il était impossible de faire du cinéma, chaque fois qu’on tournait un film, on était épuisé, c’était un pays qui n’offrait rien, il n’y avait aucune stimulation. Le 1er ou le 2 janvier 1965, dès l’ouverture de l’ambassade à Paris, j’ai demandé à parler à Don Mariano, et Juan Oropesa m’a dit que Don Mariano était décédé à minuit le 1er janvier 1965. La seule chose qu’il a faite ce jour-là a été de m’envoyer un message pour demander de l’aide. Comme vous pouvez l’imaginer, cela m’a beaucoup ému, car je lui avais écrit que je ne viendrais pas, que je commençais une nouvelle vie, et bien sûr, cette nouvelle m’a mis dans une situation difficile », se souvient Benacerraf, qui avait prévu de venir au Venezuela pour un an, et qui, finalement, est resté dans le pays, travaillant dans la gestion culturelle.

Elle dit ne pas regretter ce qu’elle a accompli : elle a créé la Cinémathèque nationale, mis en œuvre le Plan Pilote Amazonas et créé l’École de cinéma, en plus de son travail à l’Athénée de Caracas. Elle regrette toutefois de ne pas avoir consacré plus de temps à sa grande passion. « Peut-être qu’après un certain temps, j’aurais dû abandonner la promotion culturelle et revenir au cinéma. Quand on se lance dans la création, il faut mettre les choses en place, les faire fonctionner, et cela ne se fait pas en un jour », confie-t-elle, tout en revenant sur Araya, le film et la péninsule.

« Je suis allé les voir plusieurs fois, j’ai gardé un lien avec eux. Beaucoup de choses ont changé. C’est très triste. Maintenant, vous voyez une personne appuyer sur le bouton d’une machine tandis que les autres sont dans un bar. La famille s’est dissoute, l’un est parti à Margarita, l’autre à La Guaira. C’est pourquoi la question finale du film est posée ainsi et malheureusement, je pense que cela a été le cas. Ce n’est pas que l’industrialisation ait apporté une vie différente à Araya, qui reste stérile, aride, sans fleurs… »

« (Explosion) Soudain, sur cette terre désolée, dans l’ancienne Araya, 450 ans se font face. La peine des hommes va-t-elle disparaître ? Le monde ancien pourra-t-il changer ? Les machines pourront-elles enfin remplacer les bras de Benito, Beltrán et Fortunato, et construire les pyramides ? S’agit-il des dernières maras ? Est-ce la fin du cycle du sel ? », conclut le film avec des images de machines lourdes creusant, broyant, transportant l’or blanc de la mer.

Le regretté Pablo Antillano a écrit à propos de Margot Benacerraf et de son film Araya : « Le contact direct avec les sauniers et les pêcheurs, la connaissance approfondie de leur cycle économique, de leurs gestes quotidiens, de la complexité de leur vie, lui ont permis d’aller plus loin dans la méthode, dans les formes et dans les conclusions. Le résultat est un film à connotation politique, sans schématisme, qui semble avoir été réalisé aujourd’hui, après toute cette longue expérience des années 60 qui nous a amenés là où nous en sommes. Pourtant, Araya a été tourné en 1957 et monté en 1958. Appelons cela de la sensibilité anticipatrice ».

À la question de savoir s’il y aurait de la poésie dans l’Araya d’aujourd’hui, Margot Benacerraf répond par un « je ne sais pas », avec un regard perdu entre nostalgie et désir. Araya, le film, est sans aucun doute de la poésie, mais aussi un exploit dans la carrière de la cinéaste et dans l’histoire du cinéma vénézuélien.

Par Ángel Ricardo Gómez / Rédaction El Estímulo, mai 2019 / Traduit par kinolatino