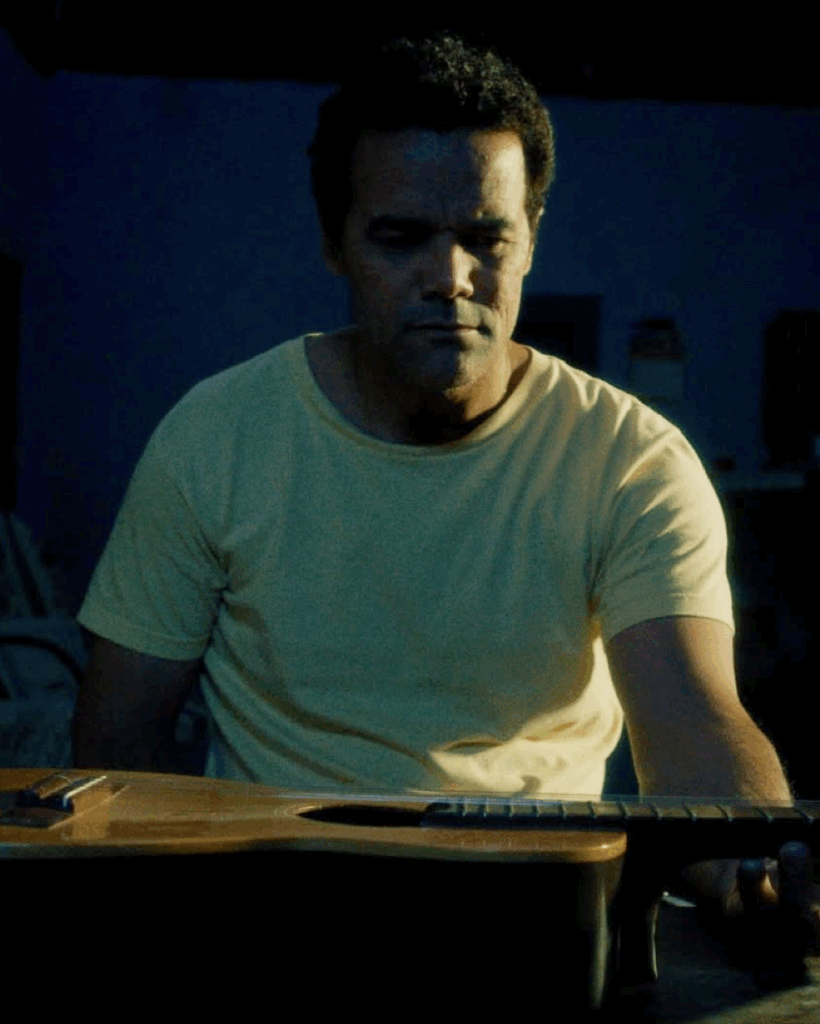

Pacto da Viola (2024)

Bruno Carmelo

L’homme des bois et le diable

La mort est au cœur de ce drame brésilien. Alex (Wellington Abreu) retourne sur sa terre d’origine lorsqu’il découvre que son père est malade. Travaillant dans un abattoir, il sera confronté à des rituels impliquant des sacrifices au nom de la communication avec l’au-delà. Pendant ce temps, les serpents à sonnettes rôdent dans la région et les hommes de main de la ferme tirent sur les intrus qui puisent de l’eau dans la rivière qu’ils monopolisent. Dans l’usine, des hommes travaillent avec des machines lourdes capables de leur couper un doigt, d’autres tombent dans les silos, asphyxiés par le grain. Dans les plantations, une jeune fille répand des pesticides en abondance.

Le réalisateur Guilherme Bacalhao préfigure une ou plusieurs mort(s), consolidant un destin inévitable. Le spectateur suit l’aventure d’Alex, chanteur moyen, qui cherche à tout prix à faire remarquer ses chansons, sachant que le succès éventuel lui coûtera cher – impression favorisée par le titre. Cet homme est tenté par un recours à des croyances locales et des superstitions : le hochet de serpent à sonnette dans sa guitare, la main coincée dans un trou la nuit près de l’église, les dictons spécifiques pour implorer les forces transcendantes de l’aider. L’alcool et d’autres offrandes font partie du processus.

L’aspect le plus intéressant de Pacto da Viola réside dans la combinaison d’innombrables croyances issues d’un Brésil multiculturel et syncrétique. Stratégies chrétiennes et païennes, tourments verbaux ou actions concrètes sont utilisés par des personnages confrontés quotidiennement à la finitude, à l’invisible, à l’impondérable. Au lieu de se tourner vers les praticiens d’une croyance spécifique, Guilherme Bacalhao privilégie un certain amalgame organique de traditions – de la Folia à Urucuia aux histoires traditionnelles de pactes entre les sertanejos (cowboy brésilien) et le diable. Il va de Faust à la littérature de cordel, de l’érudition au populaire.

Il contextualise également le récit dans un débat sur la tradition et la modernité. Alors que le père et les oncles d’Alex représentent la prédominance de la foi, sa cousine Joice (Gabriela Correa) illustre la tendance individualiste et sceptique des nouvelles générations. Elle rejette les pratiques de la génération précédente comme étant absurdes ; elle préfère la musique électronique aux airs de guitare ; et elle pulvérise volontiers des produits chimiques sur les plantes. Elle méprise le passé, tout en ne montrant aucun intérêt particulier pour l’avenir. Elle semble vivre dans un éternel maintenant, apparaissant opportunément pour Alex dans trois ou quatre scènes lorsque le scénario a besoin d’un conflit.

Heureusement, l’actrice est à l’aise avec les dialogues, ainsi qu’avec un corps nu, sans vanité, ce qui favorise l’interaction avec le protagoniste. Wellington Abreu, à la place du personnage Alex calme et sombre, minimise les expressions au point de le rendre quelque peu mystérieux pour le spectateur. Il est difficile de savoir exactement ce qu’il ressent à l’égard de son père malade et de sa mère décédée, ou comment il exprime ses sentiments à travers la musique – nous n’entendons qu’une seule chanson, et le scénario élimine les scènes où le protagoniste compose, répète ou même apprécie la musique. Pour un homme si déterminé à progresser dans sa carrière, il semble curieusement indifférent à la musique et aux sons en général.

Cette perception pourrait être étendue à l’ensemble du film. Pacto da Viola occupe le terrain du presque, de l’à-peu-près, de l’insinuation, de l’imminence. Il flirte avec l’horreur et le cinéma de genre (certains plans subjectifs de l’intérieur des buissons simulent le regard du diable), sans jamais vraiment plonger dans les possibilités fantastiques d’échapper à la réalité. Il menace de basculer dans le grotesque ou la réalisation du mal, bien qu’il s’en tienne à la sobriété et à la placidité, soucieux de plaire au spectateur et de maintenir un ton linéaire.

En même temps, l’hypothèse d’un accord avec Tinhoso (le diable) impliquerait d’importantes conséquences morales et éthiques pour Alex. Après tout, le garçon ambitieux recevrait le don de la musique en s’alignant sur les forces du mal. Malgré cela, il n’y a aucun avantage à tirer de ces liens louches. La communication avec cette force elle-même semble modeste, minimaliste – avec l’ellipse, le spectateur peut se demander si un pacte a réellement été établi. L’humour potache (la séquence de blagues avec les différents noms du diable) atténue la force d’une entité à laquelle les personnages sont censés croire.

Dès les premières scènes, le scénario prépare le spectateur à la Folia, qui devrait jouer un rôle fondamental dans le lien entre le père et le fils. Pourtant, la fête ne se matérialise pas sous nos yeux. On peut y voir le choix d’atténuer les forces et la catharsis – voir le pacte démoniaque dépourvu d’érotisme, de ferveur, d’angoisse, de peur, de grotesque ou de sublime. Volontairement ou non, Guilherme Bacalhao conserve sa fable dans un registre mélancolique. Le résultat est assurément cohérent et conscient de la portée de ses ambitions. Le réalisateur ne fait pas de pas plus grands que ses jambes – peut-être même les fait-il plus petits que ses jambes ne le permettraient.

Il en reste une œuvre simple et consciente de la manière dont les croyances sont introduites dans nos vies, en particulier dans ce que l’on appelle le « Brésil profond », loin du cynisme des métropoles. L’auteur s’intéresse à la religion, à la musique et au surnaturel en tant qu’idées, plutôt qu’en tant que possibilité audiovisuelle réelle. Cela peut frustrer ceux qui s’attendent à ce que ces thèmes soient abordés avec plus d’audace et de verve ; ou cela peut plaire à beaucoup d’autres pour qui l’horreur fonctionne mieux en tant que mention et concept. Laissons le spectateur imaginer, par lui-même, les nombreuses lacunes volontairement cachées dans le voyage d’Alex.

Bruno Carmelo / Meioamargo

Bruno Carmelo est critique de cinéma depuis 2004, membre de l’ABRACCINE (Association brésilienne des critiques de cinéma) et de la FIPRESCI (Fédération internationale des critiques de cinéma). Il est titulaire d’une maîtrise en théorie du cinéma de l’Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III. Il a travaillé pour des médias tels que AdoroCinema, Papo de Cinema, Le Monde Diplomatique Brasil et Rua – Revista Universitária do Audiovisual. Il donne des cours d’audiovisuel et écrit des articles sur le cinéma.

Traduit par Kinolatino