Entre Marx et des machos mis à nus

Je me souviens du tournage de Entre Marx et une femme nue, le film de Camilo Luzuriaga, dans les années 90.

Une scène se déroule lors d’une fête au siège du Parti communiste. À un moment donné, Margara María, la protagoniste, jeune, belle et toujours critique, militante de gauche et défenseure de ses idéaux, entre dans une pièce isolée où trône un immense portrait de Lénine. Perdue dans ses doutes et ses pensées, elle est surprise par derrière par Braulio, le secrétaire général du Parti et candidat au Congrès. Il l’embrasse dans le cou. On ne sait pas si elle accepte ou non ; elle ferme simplement les yeux jusqu’à ce qu’elle s’effondre face contre terre, le corps de Braulio sur elle. Elle ne crie pas, ne se défend pas ; seul un léger mouvement de rejet se lit sur son visage tandis que l’on entend les gémissements de Braulio. Il a le pouvoir. Il doit la soumettre, il doit lui faire comprendre qu’elle n’est bonne qu’à être possédée sexuellement. Il la viole en silence. Le reste des militants, y compris l’intellectuel révolutionnaire Gálvez et son compagnon en fauteuil roulant, profitaient de la fête.

À cette époque, beaucoup d’hommes de gauche avaient les cheveux longs, portaient des casquettes à la Che Guevara et d’épaisses lunettes, fumaient des cigares et nous appelaient « compañeritas » (petites camarades). Ils se considéraient comme anti-patriarcaux et même féministes (bien que le terme ne fût pas courant alors). Ils prétendaient être solidaires des femmes ; ils embrassaient et serraient tout le monde dans leurs bras sans distinction. Ils scandaient des slogans en faveur des droits de chacun. Lors des assemblées, ils parlaient avec emphase, et beaucoup de femmes étaient captivées par leurs discours, et ils le savaient. Ils savouraient ce pouvoir. C’est pourquoi, après quelques verres, il était courant de les entendre dire qu’ils avaient « couché avec presque toutes ». Une rumeur, qui circulait dans les couloirs, prétendait qu’après les fêtes, les assemblées, les réunions de parti et les manifestations, ils infligeaient à leurs compagnes des violences physiques et psychologiques, en totale contradiction avec leurs discours sur la construction de l’« homme nouveau ».

Nombre de ces machos de gauche (à quelques exceptions près, comme le veut la règle) sont devenus des personnalités publiques. Ils ont accédé à la célébrité politique et ont même siégé dans divers gouvernements, mais au fond, ils restaient pareil à Braulio dans le film. Ils n’ont jamais admis, et n’admettront jamais, leur sexisme et leur misogynie. Quand on osait le leur dire, ils se défendaient avec véhémence, sans se rendre compte que cette véhémence était directement proportionnelle à leur machisme et à leur violence. Ils traitaient de « féministes moustachues » les femmes qui osaient les confronter. Ils faisaient partie intégrante du système même qu’ils clamaient haut et fort devoir changer. Pourtant, ils défendaient leur propre histoire patriarcale. Derrière leurs masques d’« hommes nouveaux », ils cautionnaient secrètement le système, alors même qu’ils étaient déjà vieux et de plus en plus violents.

Mais le plus triste dans tout cela, c’était, et ce sera toujours, le silence assourdissant des femmes témoins de la violence insidieuse de ces machos. Elles ont pris leur parti, et même si elles ont vu les larmes silencieuses de nombreuses Margarita María, elles ont détourné le regard et continué leur chemin, tout comme Ríspido, le poète graffeur, dans le film, lorsqu’il voit ce que Braulio voit.

Entre Marx et une femme nue était-il un film prémonitoire de ce qui se passe aujourd’hui, ou ne faisait-il que dépeindre l’esprit d’une époque ? N’était-il donc pas question d’une personne, d’un événement ou d’une institution, comme l’affirmait son réalisateur à l’époque ? J’en doute maintenant. Ces hommes de gauche, personnages du film et de la réalité, prônaient la pensée progressiste. Et, en principe, ils auraient dû être de véritables féministes, des féministes de chair et d’os ; mais ils ne l’étaient pas. Leurs homologues de droite, tout aussi sexistes et misogynes, défendaient les valeurs traditionnelles que les hommes de gauche prétendaient combattre, mais en privé, ils étaient exactement les mêmes. C’est pourquoi ils ont une dette immense envers l’histoire en matière d’égalité des sexes.

Dans la vie, comme dans le film, la désillusion fut rapide, et nombre d’entre nous ont quitté le parti, devenu bientôt une institution délabrée, obsolète et anachronique. Ces hommes restent gravés dans nos mémoires, et tandis que j’écris ces lignes, mes mains tremblent et transpirent à nouveau, mais je suis convaincue qu’il faut le dire maintenant, après tant d’années, même si cela doit entraîner une excommunication définitive.

« Entre Marx et une femme nue » était l’autoportrait d’une génération qui croyait en un autre monde possible, alors que tout était interdit, même l’amour, comme l’annonçait sa bande-annonce. Mais la réalité dépasse toute fiction, et tous les Braulio d’aujourd’hui doivent être dénoncés. Car la violence faite aux femmes est bien la responsabilité de tous, de droite comme de gauche, qu’il s’agisse de Bertolucci, Allen, Polanski, Trump, et ainsi de suite.

Par Mariana Andrade, Productrice de cinéma / ochoymedio

Dans Cuando las nubes esconden la sombra (Quand les nuages cachent l’ombre), le dernier film du réalisateur José Luis Torres Leiva, María se rend à Puerto Williams, à la pointe sud du Chili, pour tourner un film. Mais lorsqu’une violente tempête empêche l’équipe d’arriver, elle se retrouve bloquée et seule. Alors qu’elle cherche à soulager une soudaine et intense douleur au dos, María commence à découvrir le rythme de vie de la ville la plus australe du monde – et avec lui, un chapitre irrésolu de son passé.

Méditatif et atmosphérique, le film se déploie comme un journal intime de solitude et de révélations, capturant la beauté fragile du lieu, des souvenirs et du passage du temps. Avec María Alché – réalisatrice argentine et actrice principale de La niña santa de Lucrecia Martel – dans une performance d’une luminosité discrète, Quand les nuages cachent l’ombre explore les géographies mystérieuses de la province antarctique chilienne sous prétexte de suivre la mise en scène d’un tournage, pour finalement révéler une tendresse et une camaraderie profondes dans des gestes anodins, presque imperceptibles.

Quelques jours avant la première du film, j’ai discuté avec Torres Leiva de cinéma, de la recherche d’une communauté dans des espaces géographiques ambigus et de la reconnaissance de la non-linéarité du deuil à travers le partage de la solitude.

Comment est né ce procédé narratif qui retarde le début du film dans le film, pour laisser place à d’autres façons de voir et d’être ? Il fait écho à votre précédent film, El viento sabe que vuelvo a casa.

Oui, il existe un lien fort avec El viento sabe que vuelvo a casa. Ce dispositif fictionnel, cette manière de travailler sur le film, a été une incitation à lancer ce projet et, finalement, à construire le film (Cuando las nubes esconden la sombra) dans ce nouveau lieu, avec ses habitants, capturant ainsi ce qui s’est passé spontanément entre l’actrice et les personnes avec lesquelles elle partageait ce moment. Cela est également né de ma rencontre avec María Alché, qui a été très importante pour moi, car j’avais toujours pensé à elle pour le rôle.

María Alché a aussi un lien avec Le Vent sait que je reviens, n’est-ce pas ? Elle était membre du jury dans l’un des festivals où le film a été projeté ?

Exactement ! María et moi nous sommes revus plus tard dans d’autres festivals, où je lui ai présenté l’idée et proposé de tourner le film dans ce lieu particulier, une sorte de fin du monde/commencement du monde. Et là, un peu, ce dispositif de son rôle d’actrice, de personnage qui, au sein de l’histoire, va réaliser un film (montrant toujours cet artifice cinématographique) et habiter l’attente de quelque chose qui ne viendra jamais, a également émergé.

Un peu comme dans « Le Vent sait que je reviens à la maison », où Ignacio Agüero se rend sur les lieux de tournage dans le but de trouver des acteurs et une histoire, qui s’estompe progressivement au fil du film, ne laissant finalement que les rencontres qu’il fait avec les gens. Cette manière de faire coïncider et de montrer l’artifice a nourri l’intrigue de ce film. Ici, nous avons cherché à créer un voyage introspectif pour le personnage interprété par María, ce qui nous a permis d’inclure tous les événements survenus pendant le tournage, tant pour María que pour l’équipe. C’était aussi une petite équipe, semblable à celle qui a travaillé sur « Le Vent sait que je reviens à la maison », ce qui a toujours donné un sentiment de travail collectif. Et bien qu’il y ait eu un scénario, le film a été repensé jour après jour en fonction des événements. Certaines choses ont été écrites, à partir des recherches que nous avions effectuées, et d’autres se sont déroulées sur le champ.

À l’instar de ce que l’on perçoit dans vos autres longs métrages, votre film, qui mêle les genres de façon très organique, est une docu-fiction. C’est comme si María était un personnage portant son nom, mais pas elle-même, et cette dualité imprègne la structure du film.

Pour moi, le film que María va réaliser est précisément le film qui se fait et qui se découvre au sein de cette intrigue. Le film met en lumière des moments clés de cette transition, liés à quelque chose d’un peu intangible : ce qui arrive à María face au deuil, les moyens qu’elle trouve pour y faire face, et sa rencontre avec elle-même, le paysage et les personnes qu’elle croise. Et comment le thème de la mort apparaît progressivement tout au long du film. Je pense que c’était là, en substance, le processus de création du film. C’est pourquoi il était essentiel de saisir ces moments car, bien que les conversations aient été préparées dès le départ, les personnes ayant travaillé sur le film ont joué leur propre rôle. Et cela a permis l’émergence de nouvelles nuances que María et toute l’équipe découvraient à l’époque. C’est sans aucun doute là que réside la magie du cinéma, qui touche au thème lui-même.

Une scène en particulier me revient en mémoire : celle où María va acheter une bouillotte dans un magasin. Dans le scénario, cette scène semble surtout indiquer l’action, sans dialogue. Nous avons acheté plusieurs accessoires pour le tournage dans ce magasin, et comme la vendeuse a une forte personnalité, nous avons décidé de tourner la scène avec elle. Tous les dialogues sont improvisés. Nous n’avons fait qu’une seule prise. Et c’est ainsi, sans l’avoir prévu, que le thème de la mort est apparu, lorsque María évoque les fleurs qui ornent l’entrée (organisées pour la veillée funèbre d’un habitant de Puerto Williams décédé). Il est étonnant de voir comment une scène improvisée marque le début du lien qui unit le film de María et le deuil.

C’était donc agréable de ressentir à nouveau ce que nous avions éprouvé avec le vent : sentir que le film était vivant.

J’ai remarqué la scène dans le magasin car je trouve formidable qu’elle prenne un nouveau sens à travers le film lui-même et qu’elle trouve un écho plus tard lorsqu’on dit à María qu’il n’y a pas de remède miracle au deuil, puis lorsqu’un guérisseur lui explique qu’il n’existe pas de processus linéaire pour le surmonter. Dans le lien intime que María tisse avec la communauté de Puerto Williams, il est révélateur que son deuil, parfois sans être explicitement reconnu, lui procure un sentiment de solidarité. J’aimerais que vous développiez un peu plus la manière dont l’histoire s’est adaptée au tournage, en évoquant ces petits deuils déjà profondément ancrés dans la communauté.

Après avoir mené nos recherches pour trouver des personnes convenables pour le film, nous avons organisé une séance de pré-casting avec un habitant de Puerto Williams, qui connaissait bien la communauté et les profils que nous recherchions. Pour les auditions, ils ont enregistré des vidéos que nous avons visionnées avant notre départ, et j’ai été frappée de constater combien de personnes parlaient de deuil et de mort sans y penser vraiment ni connaître grand-chose de l’histoire.

Ce qui m’a le plus surprise, c’est le témoignage de Paulina, qui apparaît à la fin, dans la scène de la voiture. Elle y raconte la mort de sa mère et le changement qu’elle a recherché après ce deuil, ce qui l’a amenée à quitter Santiago pour Puerto Williams (comme elle le confie à María dans cette scène). Et puis, avant le tournage, lors de nos entretiens avec chacun d’eux, le sujet est revenu naturellement. Sans nous y attendre, nous allions tourner dans une communauté en proie à un profond deuil, dans un lieu marqué par un sentiment d’isolement. Comme si nous nous trouvions au bout du monde, dans un endroit où l’inconnu demeure.

Paulina avait perdu sa mère dix ans auparavant, mais en parler, c’était comme revivre ce drame. Avec le temps, on peut raconter l’histoire différemment et voir comment notre perception de son absence évolue. Et ce qui me paraît si mystérieux recèle une grande profondeur dans les détails, dans la manière dont cela se passe. C’est pourquoi cette scène est présentée à travers le geste de María lorsqu’après avoir accompagné Paulina à l’hôpital, elle lui dit qu’elle l’attendra pour la ramener chez elle. Et oui, c’est une personne qu’elle a rencontrée à ce moment-là et qu’elle ne reverra peut-être jamais, mais elles ont partagé leur solitude, ne serait-ce qu’un instant, à travers le deuil.

Pour moi, puisque ce film est né du deuil de ma mère et de Rosario Bléfari (à qui le film est dédié), puis de celui de mon père, il m’a rendue plus consciente du présent, de l’ici et maintenant. Et je pense que le film évoque cette idée à la fin, avec sa fin ouverte, car c’est à ce moment-là que María commence à comprendre comment vivre avec le deuil. C’est un début. La somme de toutes ces rencontres, de tous ces liens qu’elle a tissés jusqu’ici, donne un sens à la fin, une forme de réconfort.

Pour moi, réaliser ce film et en parler maintenant a aussi été un apprentissage pour apprendre à vivre avec ce deuil. J’ai eu la chance de pouvoir en faire quelque chose, mais surtout, de mieux comprendre grâce aux réactions.

Et d’en redéfinir beaucoup d’autres.

Exactement.

Il y a un instant, en parlant de Puerto Williams, vous évoquiez la double signification de la fin du monde et la transition qui redéfinit ces géographies, passant de la carte à des plans plus sensoriels. Comme le dit María au scientifique rencontré au cœur de la forêt : « Vous consacrez votre vie à l’étude de ces petites choses dans un espace immense.» En tant que monteuse, après avoir été présente dans cet espace en tant que réalisatrice, comment avez-vous abordé le travail de révision de ces « petits » détails dans l’articulation du film ?

De nombreuses conversations avec María et les autres personnes étaient très longues, durant une ou parfois deux heures, car elles avaient un début et une fin qui, bien sûr, ne seraient pas conservés dans la version finale du film (mais qui étaient importants pour ceux qui n’avaient aucune expérience d’acteur, afin que ce que nous filmions ait du sens pour eux). Ainsi, lorsque nous sommes arrivés au premier montage et que nous avons revu ces séquences de plusieurs heures, certains éléments sont apparus qui donnaient beaucoup de sens au film (comme la scène avec le scientifique, que vous avez mentionnée). Il lui a parlé pendant de longues minutes d’insectes et de ses recherches, mais ce qui a le plus retenu mon attention, c’est ce qui restait à voir.

Et c’était le cas pour toutes les scènes. Revoir ces images était une autre façon d’aborder le film : cela m’a fait prendre conscience de ce que j’ignorais, de ce qui manquait au parcours de María. Et cela rejoint ce que vous dites à propos du regard rétrospectif.

Il y avait quelque chose d’extraordinaire chez María dans toutes ces scènes : cette capacité à écouter et à vivre pleinement le moment présent, donnant lieu à des conversations d’une grande fluidité. Je pense qu’elle ne se contente pas d’interpréter le personnage de « María » tel qu’il est écrit dans le scénario, mais qu’elle y intègre tout ce qu’elle vivait. Il y a un mélange entre le personnage et la réalité, la façon dont elle découvre les histoires à travers les conversations.

Le film a été coproduit par la Corée du Sud, grâce au financement du Festival du film de Jeonju, où il a été présenté en avant-première mondiale (et où vous aviez déjà projeté certains de vos films, comme Verano). Comment cette collaboration déjà établie a-t-elle influencé la dynamique du projet et vos projets les plus récents, comme celui-ci ?

Jeonju est un festival qui a déjà présenté plusieurs de mes films dans différentes sections et qui a la particularité de promouvoir régulièrement le cinéma indépendant. Le festival s’intéresse de près au parcours de certains cinéastes. De plus, il dispose d’un fonds important qui a évolué et qui est devenu un fonds de production destiné à aider les films indépendants à plus petite échelle à voir le jour. Nous avons eu la chance d’obtenir ce financement et d’avoir le festival comme coproducteur, avec une totale liberté pour développer notre histoire et la tourner au Chili.

Au-delà de ce projet, j’apprécie énormément ce festival, et il n’est pas surprenant qu’il ait été si enrichissant pour le cinéma indépendant latino-américain ces dernières années. Matías Piñeiro, par exemple, y a présenté plusieurs de ses films et a réalisé un court métrage, Rosalinda, grâce à leur financement. Il est donc précieux que, outre sa plateforme de projection, le festival s’implique également dans le financement et la production. Surtout, il offre un public cinéphile qui accueille toujours les projets avec un grand enthousiasme. À chaque fois que j’ai pu y assister, les salles étaient pleines à craquer, et je crois que les discussions après les projections étaient les plus longues auxquelles je n’aie jamais participé.

L’enthousiasme est toujours palpable, de la part d’un public qui n’est pas exclusivement composé de cinéphiles, mais d’un public plus large qui se sent concerné par les histoires et par ce besoin de connexion authentique.

Par Natalia Hernández Moreno / Cinematropical / Traduit par Kinolatino

Coïncidences et différences entre la bande dessinée et la série

Dans son premier livre, précisément intitulé Beginnings (1975), le grand critique culturel Edward Said affirme qu’un début est un acte d’interprétation, qu’il établit la manière dont un auteur structure le sens de son texte. Le début de l’Éternaute, la série Netflix (2025) réalisée par Bruno Stagnaro d’après la bande dessinée (1957) désormais légendaire de Héctor G. Oesterheld et Francisco Solano López, impose une distance entre les deux œuvres.

La première scène de la série se déroule dans un lieu inexistant dans la bande dessinée, un voilier au milieu d’un fleuve, et avec un type de personnage pratiquement absent de l’original : les femmes. Trois amies naviguent dans l’obscurité lorsque la lumière verte d’une aurore illumine le ciel ; au même moment, la côte disparaît dans un black-out massif et des flocons de neige silencieux tombent sur le pont du bateau au milieu de la nuit d’été. C’est ainsi que s’achève le monde.

Une ouverture qui nous dit que l’œuvre d’Oesterheld ne sera pas vénérée comme un texte sacré, mais que la série osera changer, ajouter ou corriger ce qu’elle jugera nécessaire. Paradoxalement, ce qui suit ce prologue est l’épisode le plus fidèle à la bande dessinée des six épisodes qui composent la première saison. Presque tous les argentins connaîssent, au moins dans les grandes lignes, ce point de départ : une nuit de truco (jeu de cartes) entre les amis Juan Salvo, Favalli, Lucas et Polsky, la surprise d’une chute de neige en plein été à Buenos Aires, la sinistre découverte que le contact des flocons de neige avec la peau est mortel et la fabrication artisanale d’une combinaison isolante pour sortir dans la rue, jusqu’à l’aventure inattendue de la rencontre avec une invasion d’extraterrestres à Vicente López (zone chic de Buenos Aires). À partir de ce territoire commun entre la bande dessinée et la série, Stagnaro s’approprie de plus en plus l’histoire et la rapproche de ses travaux antérieurs, voire de son lointain court métrage Guarisove, sur la guerre des Malouines.

À partir du deuxième épisode, chaque épisode comporte un long passage qui ne figure pas dans la bande dessinée et qui a généralement plus à voir avec les tensions entre les survivants, et la paranoïa de ne pas savoir si les autres sont des amis ou des ennemis, qu’avec la lutte directe contre les forces extraterrestres. Stagnaro a déclaré que l’un de ses projets de film non réalisés portait sur le déclenchement d’une guerre civile dans le pays. Il est évident que certaines de ces idées ont fait leur chemin jusqu’ici. La série circule dans un double sens : de grands détours dans l’intrigue et un retour à un moment emblématique de l’histoire d’Oesterheld.

Au-delà du grand nombre de changements spécifiques qui ne manqueront pas d’être débattus (Salvo est divorcé ; Favalli est marié ; le tourneur Franco est désormais conducteur de locomotive, etc.), la modification générale la plus notoire, en même temps, ce n’est pas nécessairement une trahison avec la bande dessinée qui se déroule dans le présent de sa publication, l’Argentine de la fin des années 1950, et la série fait de même, c’est-à-dire qu’elle se déroule aussi dans le présent de son apparition, qui est le nôtre (2025). Le changement d’époque implique nécessairement une autre série de modifications : les supermarchés chinois, les livreurs de pommes à vélo et les cacerolazos (concert de casseroles ) pour les coupures d’électricité fréquents. Il y a d’autres changements qui ressemblent aussi à des corrections nécessaires, comme l’apparition de personnages féminins (une modification qu’Oesterheld lui-même avait entreprise dans la deuxième version de l’histoire, publiée par la revue Gente en 1969 – avec des dessins extraordinaires d’Alberto Breccia – et suspendue par la revue elle-même avec une lettre d’excuse honteuse aux lecteurs, non pas pour la suspension mais pour la publication de la bande dessinée).

Dans la version originale, il n’y a que trois personnages féminins : une épouse et mère (Elena), une fille (Martita) et une tentatrice en bas résille et hauts talons qui, par le mensonge et la séduction, tente d’attirer les protagonistes dans un piège. Les femmes n’ont pas vraiment le choix : être sainte ou prostituée. Leurs destins sont également limités : la séductrice finit par mourir tandis que les deux autres jouent le rôle passif de la demoiselle en détresse qui sera sauvée par le héros. Il est clair que les personnages féminins sont représentés à travers le filtre d’un regard masculin très stigmatisant qui n’est pas entièrement de la responsabilité d’Oesterheld mais qui était le traitement standard des femmes dans les genres populaires d’il y a un demi-siècle ou plus. Dans la série, en revanche, Elena (Carla Peterson) est un médecin qui participe efficacement à la résolution des problèmes qui se posent, tout comme la livreuse vénézuélienne Inga (Orianna Cárdenas) ou l’adolescente Pecas (Paloma Alba), leader d’un groupe de jeunes rescapés.

Le choix de l’acteur Ricardo Darín pour le rôle de Juan Salvo est une autre transformation qui a suscité la controverse avant même la sortie de la série : Darín a 68 ans, alors que dans la bande dessinée, Salvo est un jeune homme. Cependant, il n’y a pas d’acteur plus évident pour diriger une production aussi coûteuse et symbolique. C’est que, au-delà de sa qualité d’acteur ou de sa célébrité, Darín apporte au rôle son propre poids en tant qu’acteur ayant connu le plus grand succès dans l’histoire du cinéma argentin et en tant que seule star locale jouissant d’une grande reconnaissance internationale. Sa pertinence est transmise au personnage. Mais ce n’est pas tout. Contrairement aux nombreux films hollywoodiens qui nous offrent le triste spectacle d’une star qui a cotisé pour sa retraite et tente de se faire passer pour quelqu’un de 25 ans plus jeune, cette série assume l’âge de son protagoniste et l’exhibe comme une vertu. « Ce qui est vieux fonctionne ! », s’exclame l’électronicien Favalli (César Troncoso) dans la série, lorsqu’il découvre que la technologie moderne a été réduite à néant par l’apocalypse imprévisible qui les frappe.

En fin de compte, le choix de Darín et la conversion de son groupe d’amis en sexagénaires est une justification bienvenue des personnes âgées dans une époque qui les méprise au profit d’un culte immérité de la jeunesse. D’autre part, l’utilisation d’une technologie ancienne et désuète, comme la radio à ondes courtes, fait se chevaucher le présent et le passé comme si les deux coexistaient dans le même espace et fait exister le monde du dessin animé dans celui de son adaptation contemporaine.

Malgré toutes les différences entre la série et l’original, deux caractéristiques fondamentales demeurent, sans lesquelles il ne s’agirait pas de l’Éternaute. Dans un essai désormais classique, Juan Sasturain a écrit que l’œuvre d’Oesterheld « a changé le domicile de l’aventure ». En effet, l’Éternaute offre une expérience sans précédent : il place les scènes maximalistes caractéristiques du cinéma américain, comme la lutte contre un monstre extraterrestre, dans des rues, des avenues ou des places qu’un Argentin non seulement reconnaît, mais qu’il a peut-être même arpentées. Aujourd’hui, alors que l’on peut demander n’importe quelle image à une IA, cela ne semble peut-être pas grand-chose, mais il est difficile d’exagérer l’excitation et la surprise que provoquait chez les lecteurs d’autrefois le fait de trouver des bêtes géantes venues d’une autre planète dans le stade de River ou défilant le long de l’avenue General Paz. Nous n’avions jamais rien connu de tel auparavant. Avec sa bande dessinée argentine de science-fiction, Oesterheld a élargi notre imaginaire, il nous a autorisés à penser à quelque chose que nous n’avions pas pensé auparavant.

La série conserve cet aspect et le renforce même car l’image cinématographique est plus puissante que l’illustration pour activer les ressorts de la reconnaissance. On vous dira que l’Argentine est déjà habituée aux scénarios apocalyptiques, mais ils viennent du système financier plutôt que de l’espace et jamais ils n’ont eu la forme fascinante d’une chute de neige mortelle. Les paysages urbains que nous avons vus mille fois sont désormais nouveaux, reconfigurés par les expressions du genre fantastique. En même temps qu’elle rend étrange le familier, la série renforce l’argentinité en rappelant que nous sommes au pays des cacerolazos, où l’on ne dit pas « me voy » mais « me tomo el palo » (la bande dessinée est écrite en espagnol neutre, autre fardeau de l’époque) et où un groupe de soldats peut chanter, dans un geste de reconnaissance partagé avec les spectateurs, le « Jugo de tomate frío » de Manal pour se donner du courage avant la bataille.

Personne ne se sauve tout seul

L’autre trait définitif que la série partage avec la bande dessinée s’exprime dans le choix du slogan « personne ne se sauve tout seul » : le concept de héros collectif, une idée qui est mécaniquement associée à l’Éternaute. Il est vrai que le rôle principal est partagé entre trois ou quatre amis, mais aucun d’entre eux n’a la dimension de Juan Salvo, qui raconte l’histoire à la première personne et lui donne son titre. De plus, si l’on lit attentivement ce que raconte la bande dessinée, il apparaît clairement que le sens du mot « collectif » est problématique. En principe, parce qu’il y en a plusieurs. D’une part, il y a Salvo, Favalli, le tourneur Franco, c’est-à-dire le groupe de héros sur lequel repose l’action, qui forment un collectif assez lâche et hétérodoxe : ils ont des désaccords et, de temps en temps, quelqu’un prend une décision contraire à l’opinion de la majorité.

D’autre part, il y a un collectif beaucoup plus fort, plus compact et plus proche de la définition stricte du terme, étant donné qu’il agit en obéissant à une direction centralisée : les hommes-robots, des humains soumis à un contrôle extraterrestre par un dispositif attaché à leur nuque.

Ce type de personnage est caractéristique de la science-fiction étasunienne des années 50, produite comme un râle d’agonie de la paranoïa maccarthyste et de la « peur du rouge » ou peur de la montée du communisme aux États-Unis. Une histoire emblématique de cette période est L’invasion des profanateurs (soit le roman de Jack Finney de 1954, soit la version cinématographique plus populaire de Don Siegel de 1956) dans laquelle des spores venues de l’espace se transforment en répliques d’êtres humains, mais avec une mentalité de ruche, un véritable collectif dépourvu de volonté individuelle, dont le but est de conquérir la planète. La métaphore paranoïaque est claire : n’importe quel voisin peut être un communiste sous le contrôle de l’Union soviétique.

Les hommes-robots d’Oesterheld sont une autre version de cette même idée qui abondait dans la fiction de l’époque. Le scénariste l’a probablement empruntée à Marionnettes humaines, un roman de Robert Heinlein dans lequel des parasites venus d’une lune de Saturne envahissent le cerveau des humains et s’emparent de leur volonté. Ce n’est pas seulement ce concept essentiel de l’Éternaute qui remonte à Heinlein. Dans un épisode clin d’œil à Étoiles, garde à vous !, la ville de Buenos Aires est attaquée et détruite par une race d’insectes géants. Oesterheld était un grand admirateur de l’écrivain, qu’il lisait dans la revue spécialisée Más Allá. Considéré comme la référence de la littérature fantastique étasunienne et l’un des créateurs de la science-fiction militarisée, Heinlein se définissait politiquement comme un anticommuniste et un libertarien, c’est-à-dire quelqu’un qui valorise avant tout la liberté individuelle et les forces du marché, et ses œuvres reflétaient cette idéologie. En s’inspirant de certains de ses symboles, Oesterheld en a entraîné le sens avec lui. Il n’est donc pas difficile de voir dans les envahisseurs qui obéissent aveuglément à une planification centrale, le véritable collectif confronté à l’initiative individuelle de Salvo, Favalli et quelques autres qui s’organisent librement, sans avoir besoin d’un gouvernement qui, après la chute de neige, n’existe plus. Les Cascarudos, les Gurbos, les hommes-robots, commandés à distance par un Mano, sont maladroits et inefficaces. Ce qui les rend redoutables, c’est leur nombre et leur force brute. Cependant, de petits groupes d’humains peuvent les vaincre car ils ont l’avantage d’avoir une volonté propre. La liberté individuelle triomphe du collectivisme.

L’œuvre d’Oesterheld est souvent lue par la gauche en d’autres termes : l’invasion est le colonialisme des puissances centrales, la résistance des survivants est la résistance péroniste après la proscription, ou encore la lutte armée pour stopper le capitalisme déshumanisant. Cependant, ces lectures sont basées sur l’histoire personnelle de l’écrivain qui, dans les dernières années de sa vie et jusqu’à sa disparition en 1977, pendant la dernière dictature militaire, était membre de l’organisation des Montoneros. Son militantisme révolutionnaire se reflète dans sa biographie du Che Guevara, dans sa réécriture de l’Éternaute en 1969 et dans la deuxième partie de la bande dessinée, écrite après son entrée dans la clandestinité et publiée en 1976. Cependant, la première partie de l’histoire, créée à la fin des années 1950, semble plus proche des idées du développementalisme, théorie économique qui postule l’industrialisation des pays périphériques. En effet, le graffiti « Votez Frondizi » est visible dans plusieurs vignettes, et il est indéniable que Favalli a le visage de Rogelio Frigerio, le principal conseiller économique du président développementaliste.

De ce point de vue, les protagonistes de la bande dessinée sont à l’image du pays de Frondizi qui mise sur la science et la technologie pour se développer : Juan Salvo possède une petite usine de transformateurs, Favalli est professeur de physique et Lucas est un passionné d’électronique. En d’autres termes, s’il existe un sujet collectif représenté dans l’Éternaute, c’est bien la classe moyenne professionnalisée, les entrepreneurs et les petits commerçants du secteur privé sur lesquels le développementalisme a compté pour industrialiser le pays. Le fait que la bande dessinée se concentre sur un groupe social ne signifie pas que le protagoniste est collectif. Il s’agit d’hommes dotés d’une initiative individuelle qui leur permet d’improviser des solutions à des problèmes aussi impensables qu’une invasion extraterrestre : avec le contenu d’un garage, ils parviennent à créer une combinaison isolante pour se protéger des chutes de neige ou à reconnecter une radio à ondes courtes et à communiquer avec d’autres survivants. Comme on l’a dit, ils sont l’exact opposé de l’énorme masse volontaire et téléguidée, le « déluge zoologique » d’insectes, d’animaux et de robots humains qui les attaquent.

La série de Netflix conserve également la classe moyenne comme sujet, bien qu’elle subisse les coups de 70 ans de dégradation. L’Argentine représentée par Oesterheld semble déjà être une utopie : il y a maintenant des émigrants de 2001 et des employés endettés qui ne peuvent pas payer leur loyer. Favalli n’est pas professeur de physique mais ingénieur en électronique, sinon il ne pourrait pas justifier une villa de deux étages situé en plein Vicente López et un voilier dans la ville de Tigre. Les voisins de la zone nord ne sont plus des employés des chemins de fer, comme les premiers que l’on voit mourir dans la bande dessinée. L’un d’eux mentionne qu’il envisage de clôturer une zone pour la protéger des habitants d’une zone voisine : même dans l’apocalypse, ils aspirent à vivre dans une « résidence sécurisée ». L’idée que ces personnages font partie d’un collectif est encore plus floue que dans la bande dessinée : il s’agit plutôt d’un ensemble d’individualités en conflit permanent.

D’un point de vue narratif, rien d’autre n’aurait de sens : pourquoi faire cohabiter quatre ou cinq personnages s’ils sont toujours d’accord et pensent de la même manière ? La confrontation entre les protagonistes se fait entre fuir dans une maison sur une île ou rester dans la ville, c’est-à-dire se sauver seul ou rejoindre la résistance pour affronter l’envahisseur.

La métaphore de l’Éternaute d’Oesterheld est un territoire contesté : parle-t-elle du colonialisme et de la lutte révolutionnaire ou de la liberté individuelle contre le collectivisme ? Inévitablement, il en sera de même pour cette série. Peut-être s’agit-il d’une autre manifestation de l’éternel drame de la classe moyenne argentine : face aux crises et aux gouvernements qui dévastent leur mode de vie, décident-ils de partir, de s’en aller ou de rester pour tenter de retrouver un pays normal ? Il est trop tôt pour en tirer un quelconque sens : l’événement final de cette première saison se déroule à la page 142 d’une bande dessinée de 350 pages. Il n’est cependant pas trop tôt pour attendre avec impatience la deuxième saison.

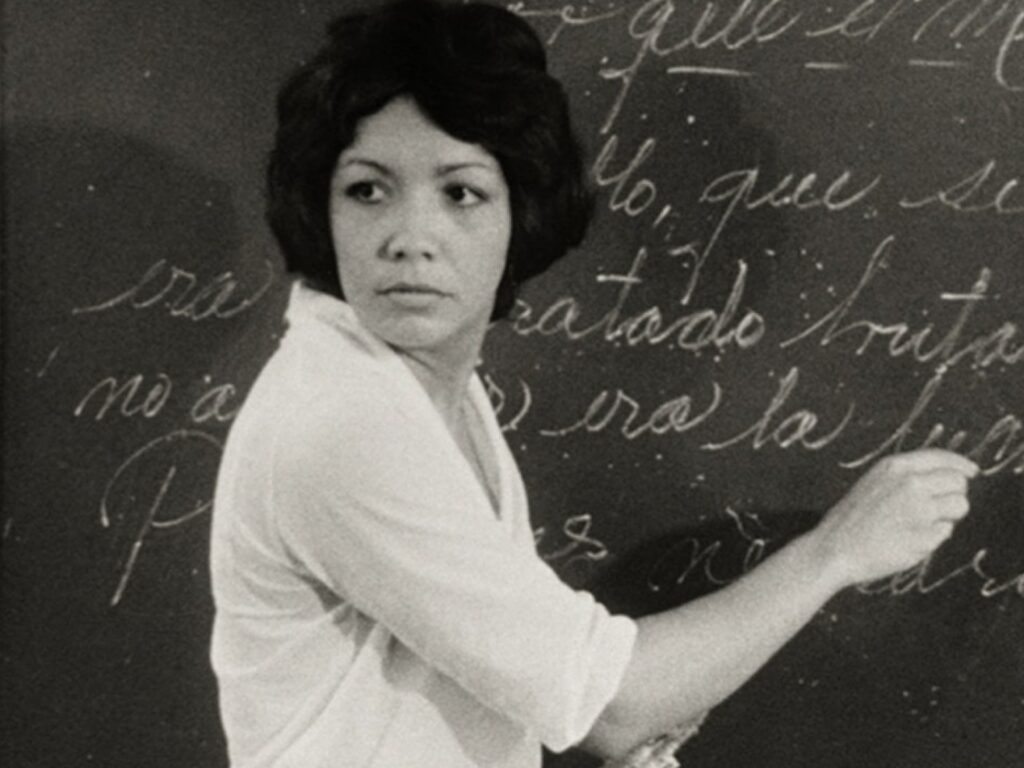

Après des études de musique et de journalisme et un voyage d’étude à New York, Sara Gómez commence à étudier et à travailler à l’ICAIC à partir de 1961. Elle réalise ses premiers courts métrages documentaires et est assistante de réalisation sur les longs métrages de Tomás Gutiérrez Alea (Cumbite, 1964) et de Jorge Fraga (El robo, 1965). C’est Alea qui a encouragé Gómez à réaliser le long métrage De Cierta Manera.

De Cierta Manera n’est pas seulement le premier long métrage cubain réalisé par un cinéaste afro-cubain. Il s’agit du seul long métrage de Gómez et, qui plus est, elle n’a pas été en mesure de le terminer elle-même. À peine âgée de 31 ans, Gómez est décédée d’une poussée aiguë d’asthme chronique. Le film n’est pas terminé lorsqu’elle meurt en 1974, et les collègues de Gómez, Espinosa et Alea, qui ont également participé au scénario de base, terminent le montage de De Cierta Manera. Il a fallu attendre 1977 pour que le film soit projeté pour la première fois dans les salles de cinéma cubaines. Cela est dû à des problèmes techniques lors du montage, mais peut-être aussi à un durcissement idéologique de l’autorité cubaine, troublée par les critiques de Gómez à l’égard de la révolution cubaine.

Le film se déroule à Miraflores, un quartier populaire de La Havane, la capitale cubaine. Avant la révolution cubaine, Miraflores était un bidonville connu sous le nom de Las Yaguas. De nouveaux logements ont été construits en 1962. Malgré la reconstruction du quartier, il a été difficile d’intégrer réellement les habitants pauvres ou « marginados » de Las Yaguas / Miraflores dans la nouvelle société cubaine. De Cierta Manera montre comment, malgré la révolution dans un quartier comme Miraflores, les anciennes valeurs et idées telles que le machisme, le sexisme et le racisme ont persisté.

Gómez a choisi de raconter son histoire d’une manière radicalement hybride. Le film alterne entre un documentaire classique avec une voix narrative omnisciente et des rythmes tropicaux, des images d’archives propagandistes, des interviews de cinéma vérité, des reconstitutions semi-documentaires, des photographies et des séquences fictives. À travers ces différents modes narratifs, accompagnés d’une bande sonore tout aussi diversifiée et créative inspirée de la salsa et de la rumba cubaines, Gómez réalise un film politique fort qui traite de la pauvreté, du chômage et de l’analphabétisme des marginaux cubains et des réalisations de la révolution cubaine pour éliminer cette marginalité. Par le biais de la fiction, Gómez aborde également les imperfections de cette révolution et en fait une critique constructive. Par le jeu permanent entre le documentaire et la fiction, Gómez a clairement voulu favoriser le questionnement et la capacité critique des spectateurs.

Au premier plan des transformations révolutionnaires et à grande échelle des quartiers se trouve l’histoire d’amour conflictuelle entre les personnages Mario et Yolanda. Cette relation est purement fictive. Yolanda est une institutrice cubaine de classe moyenne, blanche et libre d’esprit. Mario, quant à lui, est un métis qui travaille dans une compagnie de bus. Il est issu de la classe des marginados et se comporte souvent de manière machiste. Yolanda et Mario sont interprétés par des acteurs professionnels, Yolanda Cuéllar et Mario Balmaseda. Cependant, leurs personnages portent leurs propres prénoms. Cela ajoute de l’ambiguïté entre le documentaire et la fiction dans le film. Les acteurs professionnels sont confrontés à la réalité des habitants du quartier pauvre de Miraflores. Pour gagner la confiance des habitants et parvenir à une expérience immersive et à un échange entre les personnages réels et fictifs, l’équipe professionnelle et les acteurs ont passé près de quatre mois dans le quartier de Miraflores avant le début du tournage.

Mario et les Abakuá

Le personnage de Mario est issu de la classe marginale, mais il s’en est quelque peu détaché sur le plan social et économique. Bien qu’il ait un penchant pour le mouvement révolutionnaire cubain – indubitablement sous l’influence de sa bien-aimée Yolanda – Mario reste ancré dans le machisme et le sens de l’honneur masculin. Le film s’ouvre, avant même le générique, sur la mise en scène fictive d’un comité d’entreprise où Mario accuse son collègue Humberto – interprété par l’acteur professionnel Mario Limonta – de mentir. Sous le faux-prétexte de sa mère malade, Humberto n’est pas venu travailler pendant cinq jours. Cependant, il n’était pas auprès de sa mère mourante, mais avec une femme. À première vue, il semble que Mario accuse son collègue parce qu’il ne se conforme pas aux idées révolutionnaires de Cuba. Humberto a menti, n’était pas solidaire de ses collègues et n’était donc pas productif dans l’économie et la société cubaine. Par la suite, il semble que Mario réponde à l’accusation d’Humberto d’être un traître. Mario estime que son honneur a été compromis et attaque Humberto de front. Mario oscille clairement entre machisme et révolution émancipatrice. Humberto, quant à lui, est clairement un marginado qui reste étranger à tout changement révolutionnaire.

Le machisme de Mario et Humberto est également associé à la société secrète et religieuse des Abakuá. Mario explique à Yolanda qu’il envisage de devenir ñañigo, c’est-à-dire membre des Abakuá. Cette secte religieuse est originaire de Calabar, situé à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. En 1836, cette confrérie sectaire et machiste s’est manifestée pour la première fois à Cuba, entre autres dans les quartiers populaires de La Havane. Seuls les hommes hétérosexuels sont autorisés à rejoindre les Abakuá. Les femmes et les homosexuels n’y sont pas les bienvenus. Dans la séquence où l’Abakuá est présenté et où une chèvre est également abattue rituellement, la voix du narrateur fait des commentaires négatifs sur l’Abakuá. Il s’oppose à la vie moderne et au progrès, et isole les marginados dans une communauté en dehors de la nouvelle société cubaine. Même s’il croit au pouvoir libérateur de la révolution cubaine, Mario reste convaincu qu’elle a été faite par des hommes (Fidel, Che et les guerilleros). Les femmes cubaines ont effectivement obtenu plus de droits (en matière d’éducation, de soins de santé, de divorce, d’avortement,…) grâce à la révolution, mais ce sont toujours les hommes qui ont décidé de ces droits des femmes. La lutte des femmes était subordonnée à la lutte des classes marxiste-léniniste, la Federación de Mujeres Cubanas devait se conformer à l’appareil d’État néanmoins patriarcal, machiste et dogmatique de Castro et consorts. Jusqu’à la fin de De Cierta Manera, Mario continue également à lutter contre son machisme et son honneur. La scène du comité d’entreprise dans laquelle il accuse son camarade Humberto de mentir est rejouée vers la fin du film. Mario se tourmente à l’idée qu’il n’aurait finalement pas dû conduire son ami à la potence. Dans sa douleur, le machiste Mario se montre également masochiste.

Mario et Yolanda

Mario et Yolanda sont des personnages fondamentalement opposés. Ils se chamaillent et se crient dessus. Malgré les conflits profonds qui les opposent, le film montre aussi l’attirance, la tendresse, l’humour et l’amour. Ensemble, ils assistent à un concert du musicien et ancien boxeur Guillermo Díaz. Son extraordinaire chanson Véndele contient une leçon de vie pour Mario. Díaz exhorte Mario à laisser derrière lui son vieux monde machiste et à ne pas avoir peur, mais à prendre courage pour entrer dans un monde nouveau, ouvert (révolutionnaire).

Le concert est suivi d’une scène intime et émouvante dans la chambre à coucher entre Mario et Yolanda. Ils rient l’un avec l’autre, sont physiquement très proches, expriment franchement leur peur et leur amour et se livrent à une autocritique engageante. Yolanda fait comprendre que Mario se comporte différemment (de cierta manera) avec ses compagnons que lorsqu’il est seul avec elle. Gómez zoome, au sens propre comme au sens figuré, sur la relation étroite entre Mario et Yolanda. C’est un contrepoint agréable et intime après toute la discorde et la distance entre les protagonistes. Ils s’apprécient vraiment. Mais après les liens, les désaccords reviennent. Sur les tons et les paroles de la chanson de vie Véndele, Mario et Yolanda marchent librement et se disputent déjà côte à côte au milieu des nouvelles constructions de Miraflores. Ils se tiennent la main, puis s’éloignent à nouveau, pour peut-être se rapprocher à nouveau. Il y a la vie, la cohabitation, l’amour à Cuba, toujours complexe et toujours d’une manière ou d’une autre.

La fin de ce film hybride est ouverte et ambiguë. La docufiction de Sara Gómez, très rythmé, est tiré d’une vie imparfaite et montre les ambivalences et les contradictions de la vie et de la coexistence cubaines. Aux yeux de Sara Gómez, la révolution cubaine machiste n’était pas parfaite et ses points douloureux devaient également être révélés. Tout comme elle critique dans sa fiction ses protagonistes, leurs milieux respectifs et les relations qu’ils entretiennent entre eux. Cela fait de De Cierta Manera un film de fiction unique, très vivant, poignant et inachevé sur l’amitié et l’amour dans la Cuba révolutionnaire. Un film courageux, également, réalisé par cette première femme cinéaste cubaine féministe qui a utilisé la critique douce pour remettre à leur place les dirigeants machistes de Cuba. De Cierta Manera propose en tout cas un « autre regard » sur Cuba et la révolution. Le film mérite indéniablement une belle place dans un canon du cinéma latino-américain.

Wouter Hessels est enseignant et chercheur en histoire du cinéma au RITCS (école de cinéma) à Bruxelles. Il est également programmateur de Cinema RITCS. À l’INSAS (Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion) à Bruxelles, il enseigne l’analyse des films et donne régulièrement des introductions et des conférences multilingues à CINEMATEK. Wouter écrit et interprète des poèmes en néerlandais, en français, en anglais et en italien.